我去过的滨江城市,大都位于江苏境内,自西向东依次为南京、扬州、镇江、无锡、苏州。南京是江苏省内唯一一座被长江穿过的城市,其他则以长江为界,隔江而治。

幼时家中经商,也曾随船在江上漂泊半载,那时三峡尚未落成,“千里江陵一日还”还没有成为历史,江上货船往来,总觉得比今日繁忙些。可惜那时年纪太小,对于那段过往没有留下太多记忆。驾船的姑父,也早已离我远去,不知他曾带我去过何处,只知道家中有一张和他在东方明珠电视塔下的合影,一直压在书桌的玻璃下,自他离世后便不见踪影。上海是长江的最后一站,也是他生命的最后一站。我于他,于上海,都只是匆匆过客。

武汉是我只身前往的第一座位于长江中游的城市。以我浅薄的见识,似乎每一座被长江穿过的城市,总有些相似的特征。譬如南京、武汉这两座区域首脑城市,同样是江上有桥,江岸有楼,江边有码头。江上没有桥的时候,码头之间船只往来,好不热闹;人气兴旺以后,便在江岸筑起了高楼;长江大桥落成以后,抢走了码头的风光,码头却依然倔强的坚守着,它知道,越是宏大的建筑,越容易在岁月中轰然崩塌,反倒是野草一样随意扎根的码头,拥有更旺盛的生命力。

我到达武汉的第一站便是武汉长江大桥。数日前刚巧其单车越过南京长江大桥,平日疏于锻炼,近两公里长的引桥实在有些吃不消,难免佩服起我的国文老师和师母来。老师和师母相识的年代,南京还只有一座长江大桥,想要过江,要么坐船,要么走桥。那时过江的人多,过江的车和轮渡少,从江北到江南,最快也要一个小时。老师在江北,师母在江南,热恋中的情侣恨不得每分每秒都腻在一起,思念引发的躁动让一个小时变得无比漫长,热情的期待岂能容忍半点耽搁,所以他们不约而同的决定:跑。他从江北,她从江南,拼尽全力冲上那个长长的上坡,心里默念着:快一点,再快一点。那时桥上的路人,是否会向她被风带起的长发,向他湿透的衣衫投去惊讶的目光?亦或是见惯不惊,笑吟吟地目送其远去。今时今日,过江早已不似当年那样坎坷,但桥上还会遇见那样的爱情吗?属于那个年代的浪漫,已经落下了帷幕。

桥似乎是某种隐喻在现实中的具象,毫无疑问它是想象力的产物。世界上为什么会有桥?因为路走到了尽头,对岸是一个全新的世界。彼岸的风物,总是在召唤、诱惑着此岸的人们,为了窥探对岸的世界,或是乘船,或是筑楼,或是架桥,或是绕行,探索的欲望,总是以三维的形式展开,对于前路的渴望,指引着人类开山过河,涉足一个又一个蛮荒,在蛮荒之地一路播散文明的火种。

过了桥,生命的广度自然而然的展开。登临楼阁眺望远方,总给人胸襟开阔之感,是用生命的高度弥补广度的不足,尽管没有踏足对岸,依旧可以在此岸窥探部分风貌。

过了武汉长江大桥,就到了黄鹤楼。

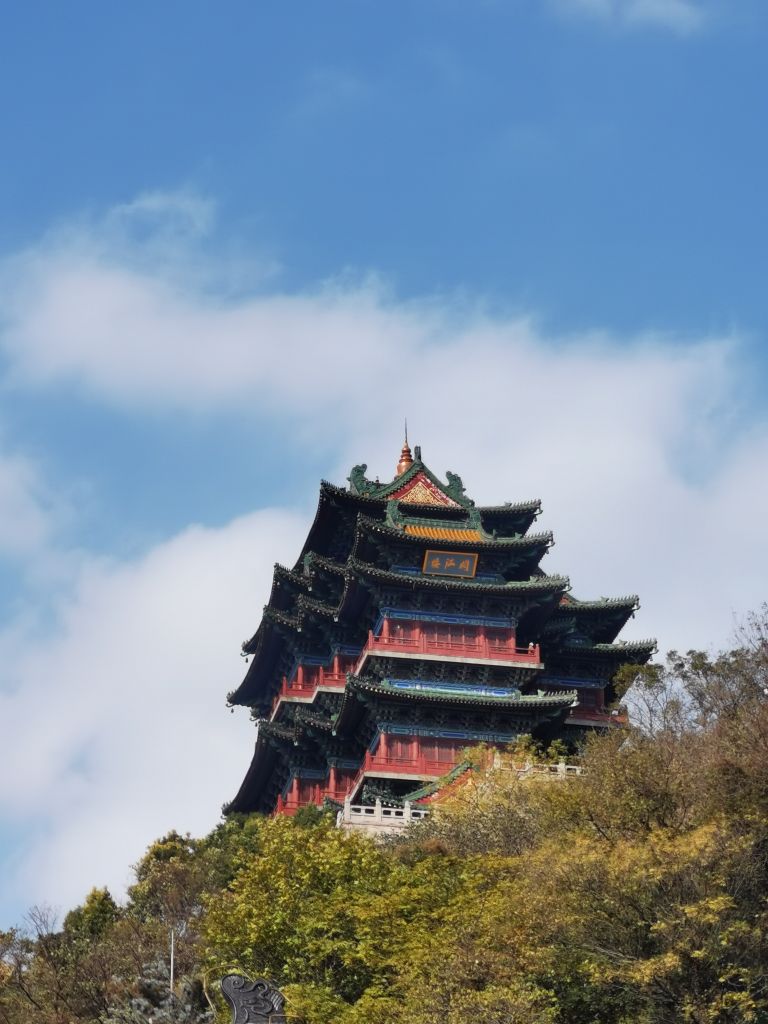

过了南京长江大桥,就到了阅江楼。

相比于黄鹤楼,阅江楼实在没什么名气,不过是朱元璋修建的一栋烂尾楼,因宋濂的一篇《阅江楼记》,竟也身居中国十大历史文化名楼,与黄鹤楼比肩。但阅江楼脚下的土地,却承载着比黄鹤楼辉煌得多的历史。鲜有人知晓,郑和下西洋的宝船,就在阅江楼不远处的宝船坊建造,那支史无前例的舰队,正是在阅江楼的注视下,浩浩荡荡的由长江驶入东海,而后远赴西洋。或许阅江楼能够被纳入中国十大历史文化名楼,是出于它对这段历史的见证,比起黄鹤楼、岳阳楼,阅江楼实在是太年轻了,它诞生于封建王朝末代盛世,而后目睹这盛世随江水东流。倘若以长江为时间轴,将中国的历史按由远到近自西向东排开,黄鹤楼的地理位置,恰好也是它所兴建的时间在中国历史上的位置,阅江楼亦是如此,“江河日下”四个字被诠释的淋漓尽致,空间与时间高度重叠,是巧合,还是定数。

1842年8月29日,中国近代史上第一个不平等条约在停泊于下关江面的英舰皋华丽号上签订,四百三十七年前,停泊在那里的舰队早已不见踪影。难怪这座“年轻”的楼阁,常带有与之不匹的沧桑。倘若风物有灵,不知阅江楼作何感想。

比起阅江楼,黄鹤楼作为“长辈”,却总有一种年轻的姿态。或许是因为它总带着“盛世”的头衔出现在人们的视线当中,无数脍炙人口的诗文,足以让它背后的战火烽烟,在文学的皇冠之下隐匿。人们看到的是黄鹤楼,看见的却是一座文明的高峰,黄鹤楼逐渐被埋没于辞藻之中,成为一种文化符号,刻在每一个中国人的基因里。

除去李白崔浩等一干耳熟能详的人物,我在黄鹤楼的展墙上还看见了几张对于大众相对陌生的面孔。李东阳,李梦阳,王世贞的诗文并列着挂在展厅一隅,我穿过拥挤的人潮,在他们面前驻足片刻。

明清时的文人,似乎比唐宋时的更丰满一些,那时的人更加诙谐风趣,少了些高高在上的姿态,李白、杜甫、苏轼之流早已被奉上神坛,只可仰望。而明代的文学家,却鲜被后人造神,哪怕四大名著有三部诞生于明代,被奉上神坛的还是清代的曹雪芹。一个笼罩着黑暗色彩的朝代,却拥有着最性情的文人,也算是稀奇。每每想起王世贞与杨继盛、戚继光、汪道昆等人千丝万缕的联系,都会觉得这个看似高不可攀的文坛领袖其实也是性情中人,他写的《嘉靖以来首辅传》曾是我少年时最喜爱的读物之一,诸位阁老在他笔下显得十分可人,朝堂的明争暗斗反倒被我所忽视。司马迁说,“读其书想见其为人”,想必凤洲先生也是极其诙谐豪放之人。能在黄鹤楼的展墙与他不期而遇,也算是意外之喜。

自黄鹤楼向西远眺,武汉长江大桥像是一座半岛向西延伸,连接着对岸的建筑群,给人一种强烈的压迫感。倘若将目光下移,则会看见对岸开阔的汉口江滩,那便是我下一站的目的地。

在寓所附近的居民楼下随意寻了个卖热干面的小店,几口囫囵下肚便匆匆赶往汉口江滩。约莫晚上七点半,才终于看见了永清门。

白日周身的疲惫,在看见夜晚武汉的江景后瞬间消弭。武汉这座旧城在夜色的掩护下悄悄换上了新装,几乎让人难以分辨。永清门所对的风帆广场,仿佛是青岛五四广场的缩影,虽远没有五四广场开阔气派,但夜晚的灯光秀远比青岛的震撼。

即便是置身于黑暗中,武汉依旧用灯光打出了具有自身特色的名片。武汉的灯光秀比之青岛更富人文气息 ,云鹤、红旗、樱花穿插于浪涛之间,以长江将这座城市的古今相连,不得不称赞其构思之精妙。

青岛滨海,武汉滨江,各有千秋,倘若从海上遥望青岛,想来也是十分壮观,然而游客只能在海岸边仰视这座城市,不免有些可惜。武汉则不同,长江穿城而过,两岸的建筑之宏伟难分伯仲,所有灯光一齐变幻,光的浪潮此起彼伏,随着脚下的江水滚滚向前,消失在视线尽头。

我行走在张公堤上,两侧是新发的芦荻,夹岸潮起潮落般的灯光中,有星星点点的光在天帷中浮动,那是飞过的航班和发光的风筝。看着江两岸由钢筋混凝土和玻璃组成的崖壁,不禁想起《水经注》中说:“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。”尽管随着三峡大坝的落成,“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”业已成为历史,武汉江滩两侧的建筑却给了我想象的空间,在大坝落成以前,三峡两岸的崖壁也是这般千年如一日的在涛声中目送船只远去吧。

江滩尽头转过一个弯,就到了武汉关码头的门口。武汉的轮渡班次多于南京,运营时间也长于南京,即便在晚上十点,依旧有轮渡往来。

武汉轮渡与南京轮渡的样式不尽相同。武汉轮渡二层为全开放式,南京轮渡二层则为半封闭式,二层船舱整体封闭,但留有小门,门外是一小片开放平台。出了船舱,才能真正感受到江风浩荡。

轮渡的二层无遮无挡,任由夜晚的江风从乘客身旁呼啸而过,江风中尚带着几分春日特有的凛冽,砭人肌骨却也酣畅淋漓。风是无孔不入的,越是瑟缩,越觉如坠冰窖,倒不如敞开怀抱,任由晚风入怀,享受这种从皮肤到大脑的清爽,吐出郁结在胸中一口浊气,揭去蒙在灵台间的一面薄纱,任思绪和灵魂暂且摆脱肉体的束缚,随风而去。这种自由的感觉,实在是久违了。

甲板上人头攒动,放目望去,乌压压一片人山人海,说是观景,更多还是看人。所谓“百年修得同船渡”,同舟共济,实在是一种缘分,且珍惜这次萍水相逢,原谅闯进我镜头的路人吧,谁不是在命运的安排下,有意无意的闯进了他人的人生,很难说清究竟谁定格在谁的镜头下,怎能保证,这张照片中的主角不是另一张照片中的路人?那些离我而去的人,是否也带走了我的一部分灵魂,带走了一部分关于我的过往,而我又带着谁的人生奔赴远方。

船在江边停泊,等待靠岸。我自楼梯下到一层,靠在栏杆上,看近处的桥,远处的楼,吹江上的风,想过去的事。

远处灯光逐渐暗淡,时间不过十点钟而已,于我而言,夜才刚刚开始,而武汉却已温柔的向我道了晚安,不舍似的,渐渐熄灭了两岸的灯光。光组成的三峡,悄无声息的崩塌,隐于茫茫夜色中。我再一次被人群裹挟着,推搡着上了岸。

离去前,我在码头上最后一次回望长江。眼见江河万古,耳畔涛声依旧,自南京逆流而上,像是将一场盛大的眼花倒放,且让它暂时定格于此瞬,待我百年之后再化为乌有。

ヨルシカ

ヨルシカ 中国铁路地图

中国铁路地图

Comments 4 comments

江苏省 南京市

沙发

江苏省 南京市

@Eric 官方认证的沙发

澳大利亚

太美丽了

江苏省 南京市

@windowpain 没有你的博客美丽